風、再び和む家

大洲市肱川町

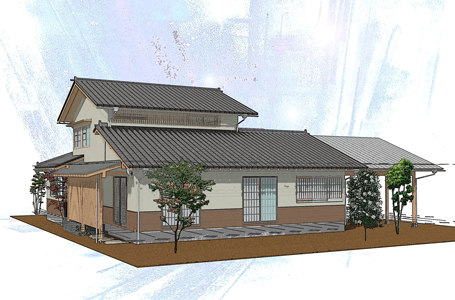

外観イメージ

外観イメージパース。 淡路瓦と漆喰、赤みの杉を使用します。

内観イメージ

内観イメージパース。 松丸太があらわしとして見えてきます。

地鎮祭

9月吉日。 まだ夏の暑さが厳しいころ、地鎮祭が執り行われました。 工事の無事と安全を祈念します。

地鎮祭

滞りなく式が終わり、お神酒をいただき集合写真を撮りました。

墨付け

LDKに使う松の丸太の墨付けをしていきます。

砕石

基礎工事が始まります。 割栗石(砕石地業)を入れて締め固めていきます。

刻み

松の丸太が大工さんの手によって刻まれて行きます。

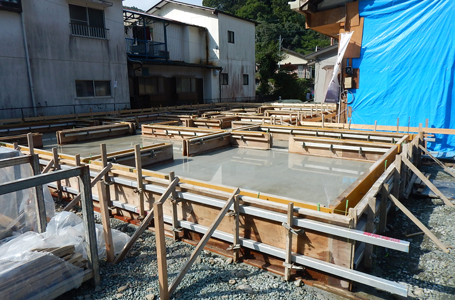

基礎工事

ベタ基礎ということで、底盤のコンクリートを一体で打設し、養生機関の後立ち上がり用の型枠を組み立てていきます。

土台敷

基礎工事が完了すると、土台を敷いていきます。 各箇所に土台が割り振られているところ。

捨て板張り

更に捨て板を貼っていきます。 このとき同時に床下断熱材も敷いていきます。

上棟(柱立)

12月吉日、ついに上棟の日を迎えました。 まずはあらかじめ敷いておいた土台の上に一階の柱を立てていきます。

通し大黒

1階から2階までを貫く柱を通し柱といいますが、240mm角の大黒柱にしました。 こちらに胴差を挿しつけていきます。 みんなで声を掛けながら。

松丸太

1階の小屋組みを支える松丸太がレッカーで吊られてきました。

差し付け

松丸太のやだきを納めていきます。

全景

一階部分がおおかた組み上げられました。

二階へ

続いて二階の柱や梁を納めていきます。

棟納め

そして、上棟の瞬間。 最も上部に納められる木材を棟といいます。 お施主様にも上がっていただき、みんなで棟を納めました。

記念撮影

無事、上棟を行うことが出来ました。 誠におめでとうございます。

野地板

上棟の後は屋根をつくっていきます。 垂木の上に桧の野地板を貼っていきます。

屋根防水シート

ルーフラミテクトという屋根防水シートを貼っていきます。 透湿性がある素材です。

筋交い入れ

内部では筋交いや構造金物を入れていきます。

筋交い入れ

間柱なども入れていきます。

瓦葺き

淡路瓦を葺いていきます。

瓦葺き

下屋の寄棟部分の棟。 棟は泥を使ってのし瓦を乗せます。

防水シート貼

外部の通気防水シートを貼っていきます。 内部の湿気を外部に出すという働きをしてくれます。

換気口

あつい空気は上部へと上がっていく為小屋裏に換気口をつくって、溜まった空気を換気させます。

天井断熱材

天井部分に断熱材を入れて、下地を打っていきます。

天井下地

大工さんによって断熱材が入れられていきます。パーフェクトバリア。

天井板貼

杉の天井板を貼っていきます。

天井板貼

同様。 梁が一部あらわしとなります。

外部ラス板貼

外壁は腰壁板と漆喰を塗り分けます。 画像上部がラス板です。

階段造作

内部は階段をかけていきます。

床板貼

桧のフローリングを貼っていきます。

外部ラス下地

外壁下地を貼っていきます。

階段段板造作

側板ができると、段板を乗せていきます。

階段手摺

2階の階段に面した手摺壁ができました。

食器棚

食器棚の造作に取り掛かります。

押入板

ウォークインクローゼットに節ありの板を張っていきます。

造作材

鴨居などの造作材を入れていきます。

洗面化粧台

洗面化粧台の造作が完了しました。 天板にはタイルを貼ります。

漆喰下地

外壁の下地を塗っていきます。

腰板貼

外部腰壁に杉板を張っていきます。

PCカウンター

ダイニングの壁にPCカウンターを造作しました。

外部足場解体

外部足場が解体されました。 漆喰と木格子。

外部足場解体

焼杉を貼った面もあります。

タイル貼

洗面化粧台の天板にタイルを貼っていきます。

完成

ついに『風、再び和む家』が完成しました! 漆喰と杉板貼の和の外観です。

完成

内部LDKは松丸太と障子が美しい仕上がりとなりました。